肩辺りに意識を向ける機会が、我々の生活にはどれくらいあるでしょうか。

例えば、重いショルダーバックなどに辟易としてきた時など、肩の負担を感じる事になります。

肩周りというのは、様々なストレスを受けているようでもあります。

肩周りのリラクゼーションについて

肩周りは、自分の目で確認することは少し難しい部位です。

自分の体であるにも関わらずです。

鏡を使えば、正面の肩はよく確認できます。

案外、確認してみると想像とは違っていることもあります。

肩はどんな感じがする

肩に覚える感じは、例えば「重い」があります。杭を打たれた感じなどという表現もあります。音にすれば、ズシーンとかピシッという感じです。

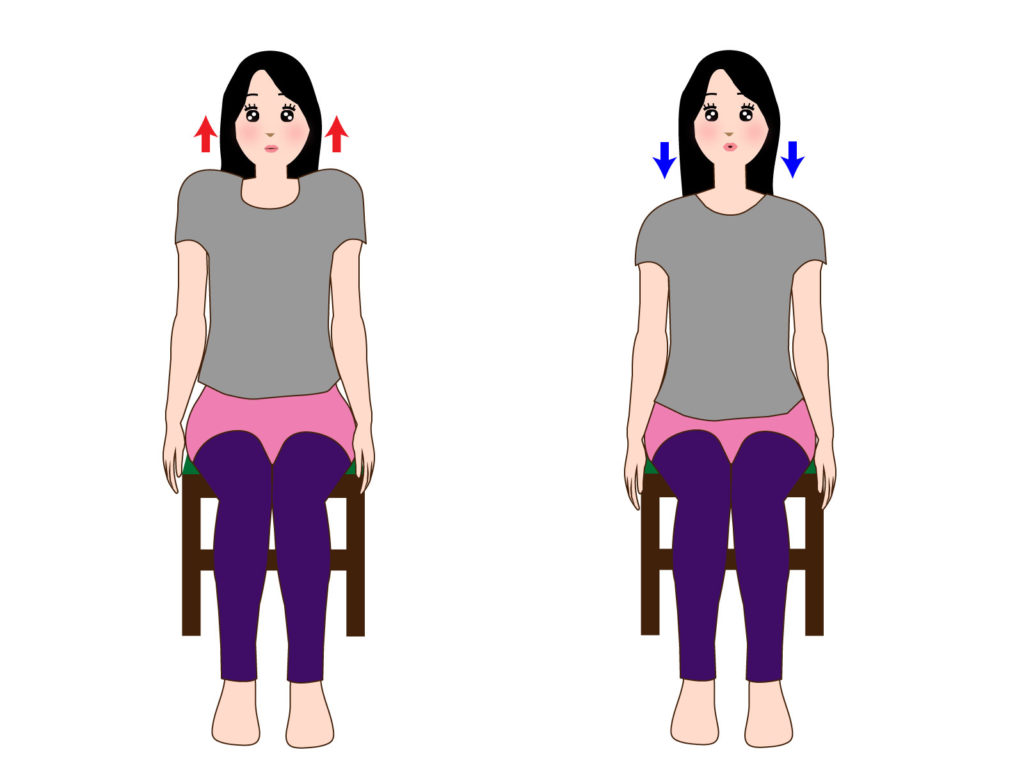

この写真の女性の場合は、姿勢が地面に押されるような感じになっています。ズシーンと来ているのかもしれません。何か重い物を持ったためという様子でありません。やはりパソコンなどの疲れやストレスでしょうか?

逆に、どこに肩が存在するのかわからないこともあります。

ストレスは心身に様々な変化を生むことがあります。時には、肩が凝るというようなこともあります。(ストレス以外の要因でも肩は凝ります)

※一概に全部ストレスと言ってしまうことは非常に危険なことです。不調を感じた際に、医療機関を受診することや、定期的な検診を受けることは健康管理上大事なことです。

さて、ここでは、ストレスと肩が凝るということについて述べてみたいと思います。

より正確には、ストレッサー(ストレス源)が人に刺激を与えた場合、その反応とし、肩が凝っていくということについて述べてみたいと思います。

実はストレスでも肩がこる

まず、肩が凝りそうな状況があると思います。それは満員電車や長時間のデスクワークなどが考えられます。

肩こりの背景は、姿勢によるもの、目の疲れ、寒さ、精神的なストレスによるものなどと分類できるようです。

寒さ

これは心理的なストレスからは遠いものです。寒さで血管が収縮して、血の巡りが悪くなり肩こりが生じるというのは、経験的に納得の行く方も多いと思います。

例えば満員電車で持ちこたえ続けたら・・・

満員電車の場合、もし座席に座れたとしても、乗車率によっては肩をすぼめて、申し訳なさそうに座っていけなければならないこともあります。一駅や二駅のことであればまだしも、10分も20分もそんな状況が続いたら、徐々に体のあちこちに力が入っていくことでしょう。

これは心理的ストレスよりのことのように受け取りたくなります。電車の中で人は戦闘状態のようでもあります。

この場合、交感神経が優位になり体には力が入っています。

このように、同じような姿勢で、力が入っている状態が続くと、手や肩の辺りも一時的に硬くなっていくのではないでしょうか。そして、朝晩のラッシュに巻き込まれるような生活が続いていたなら、いつしか、肩が凝るということに繋がっていくかもしれません。

デスクワーク

デスクワークの場合は、体よりの事としてもっと分かり易いように思います。

パソコンで作業をしている時の姿勢はやや、前かがみになり、指や、肘にも力が入っています。

仮に2時間の連続作業をした場合と、作業前の体の感じを比較したならば、作業後にはあちこちに力が入っていることに気づくのではないでしょうか。

しかし、締め切りに追われ夢中になってデスクワークに取り組む際、満員電車のように戦闘状態のごとくキーボードを叩いている人もいるかもしれません。また、フリーズした際には「畜生!」などと叫んでしまう事も度々あったら、これは心理的なストレスに近い感じがします。

これらは、広い意味では物理的ストレッサーなどと言えますが、一般的にはストレスとは別物と感じる方が多いと思います。他のサイトを参照するとストレスというくくりにはされていません。

自律神経系を乱す

肩がこっているようであって、それは一つの部位ことであるかもしれず、全般的に体が緊張しているのかもしれません。体のあちこちに緊張が生じている際には、血流が悪くなり、結果的に肩こりが生じてくるという一連の流れがあるようです。

この場合、肩こりだけに意識を向けても、焼け石に水となるかもしれません。

肩が凝るとはどういうことか

体験的に肩が凝った感じを理解している人は多いと思います。実際にはどのようなことを、肩が凝った状態と考えるのでしょうか。

語源はよくわかっていないようですが、一説には夏目漱石の造語とも言われているようです。肩が凝るという表現はないにしても、漬物石が乗っかっているとか、肩に杭を打たれたようである、という表現は肩が凝るという表現以前から存在していたように思いますが、歴史を調べてみないことにはわかりません。

余談ですが、現代の若者が漬物石が乗っかているようだ、と言っても少し真実味がないように感じられます。

ストレスで肩が凝るという場合、一つの理解として、肩が慢性的に緊張している状態と捉えることができるのではないでしょうか。

肩は硬くなり、血流もいまいちで、温度も下がっていることでしょう。

ほぐすコツはそれに気づいて意識を向ける事

肩が凝ってしまった場合、何かほぐすような方法はないものでしょうか。

肩が凝ってしまわない内に、ほぐしたいものですが、忙しい中、なかなかうまく行かないこともあります。多少の休憩など挟むだけでも違うのでしょうが、難しいものです。

臨床心理学を学ぶ中でも、慢性的な緊張やストレス反応などについて触れる機会がありました。中には、漸進的筋弛緩法という方法も学んだ経験があります。このような方法は、心身のリラックスを得られる方法でもありました。

このような専門的な方法の他にも、入浴や軽い運動なども肩をほぐす役にたつはずです。

漸進的筋弛緩法の代わりに、ストレッチを行っても肩はほぐれるのではないでしょうか。また、書店に行くと、DVDつきのリラックス体操(というようなタイトル)に関する書籍も目につきます。

思うに、ポイントは肩が凝っているということに意識が向くかどうか、という点と、そのケアを行う余裕があるかどうかという点が結局のところの重要なのだと思います。

効率的なストレスケアが求められる時代と考えはじめたほうが良さそうでしょうか。

ストレスケアの効率化ということには、どこか皮肉っぽさを感じます。

椅子に座るか立位

セルフケアのような場合には、椅子が多いかもしれません。

あるいはヨガマットのように、床にあぐらなどで行う人もいることでしょう。

もうちょっと本格的にという事ならば、横になった姿勢もあります。

肩は身近な場所

何はともあれ、足先のリラクゼーションよりは肩のほうが身近という意味では違いないでしょう。

足先は目視出来てわかりやすくてよいのですが、ここでは身近な方をまず選択する方が多いと思います。

家庭でよくある風景では、「おい、ちょっと腰を揉んでくれ」というセリフはあまり聞きませんが、「肩揉んでくれ」は頻繁に聞きます。(家庭によって違うと思いますが)

弛められたら重宝するのではないか

つまり、肩を弛めることは、かなり意義深い事になります。

先ほどのご家庭でも、肩をうまく揉んでほぐしてくれる身内がいたら、無尽蔵に働かされることになるのでしょう。

同時に難しい部位でもあるように思います。一回で諦めず、徐々に取り組めると気持ちも焦らずに済むのでしょう。

まとめ

臨床心理学的な方法のワークショップに参加すると、概ね「肩」は毎回取り上げられることになります。

当オフィス主催のセルフケア勉強会においても、肩周りを意識したプログラムで行っています。